さて、今回のテーマに戻りますが、日本の家は、海外の家に比べて小さくて、紙と木で出来ているの!?とイギリス人(イギリスでは石やブリックの組積造、一部の地域ではティンバーフレームもある)に尋ねられたことがありますが、「そうそう、構造体は木で、部屋の仕切りや室内のドアは、紙を貼ったドア(障子や襖)で出来ているのが伝統的な日本家屋よ」と。

でも、大きさで言ったら日本同様小さな島国イギリスのテラスド・ハウス(19世紀以降労働者のために長屋を区切って各家の玄関と庭を設けた家)やイタリアのアルベロベッロにあるトウルッリも小さい家の群です。それでも、一般的な日本の家は、テラスド・ハウスなどに比べると小さいと思います。

トゥルッリは日本の竪穴住居同様に小さかったですが連棟で大きくしていました。

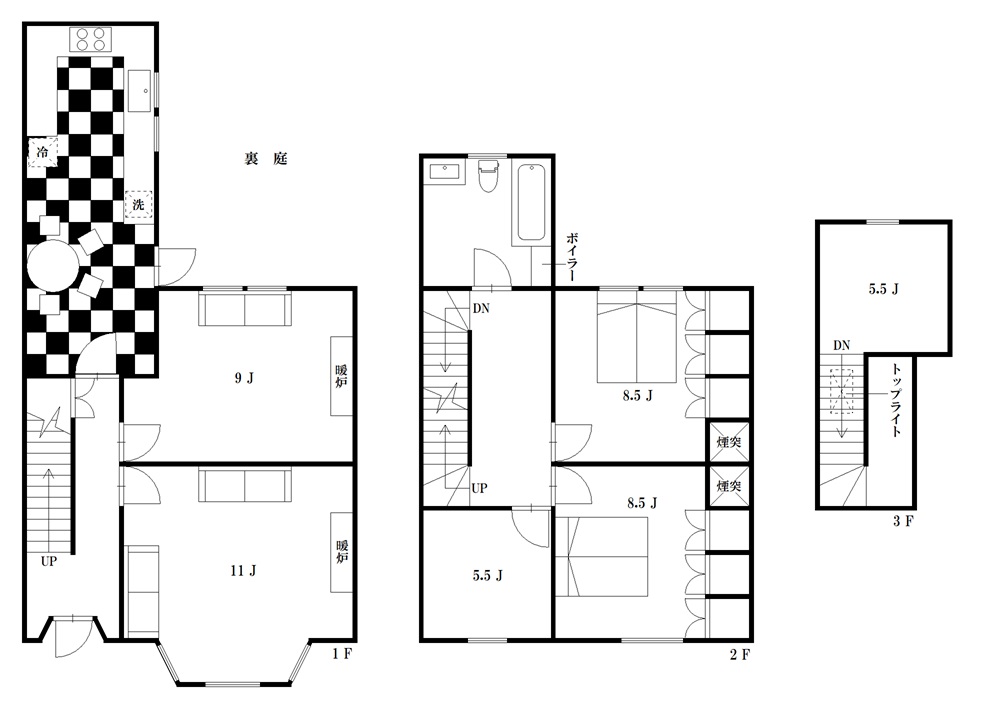

※イギリスのリバプールに住んでいた時のテラスド・ハウスを、記憶をたどり思い出すと、確か道路側に約10 畳の玄関横にリビングルーム、裏庭側に9畳くらいのリビングダイニングルーム2階には2ベッドルーム、子供部屋、3階にはロフトがありました。この大きさを日本の家やマンションなどと比較してもイギリスのほうが広いと思います。

さて、今回比較したいのは、イタリアのアルベロベッロにあるトウルッリですが、同時代は日本では室町時代です。トウルッリは16世紀、17, 18世紀です。

日本では、一般庶民の家は竪穴住宅から土壁(柱、梁、垂木、切妻屋根は板張りで石を乗せて風被害を防いでいました)へ移行していった時代です。

※参考までに、室町時代には上流階級の貴族、公家たちの住居には、障子や襖が存在。襖は平安時代から使われ始め、室町時代には引き違いにする遣戸障子が完成し、書院造りの一部として使われる。障子も平安時代末期に登場し、鎌倉時代から普及。室町時代には腰付障子が登場し、部屋の仕切りや採光に役立つ。室町時代の襖や障子は、装飾的な役割も果たし、特に書院造りの書院では華やかな絵が描かれる。武家の権力の象徴として襖には虎や鳳凰などの力強い動物が描かれた

※16世紀の建物・トウルッリを修復しながら暮らしているアルベロベッロの人たち。

コメント